Willst du eine spannende Geschichte schreiben à la Goethe? Ich erkläre dir die psychologischen Aspekte der literarischen Spannung, wie die Umsetzung mit dem Selbstbeobachtungs-Trick einfach gelingt und 4 Beispiele, wie ich Spannung in eine Geschichte bringe.

Ohrschnuller rein, zurücklehnen und entspannen. Geniesse diesen Blogbeitrag zum Thema «Spannende Geschichte schreiben» auditiv – von mir persönlich gelesen.

Menschen lieben Geschichten: Weil sie Trost spenden, ein Vorbild und so oft der entscheidende Impuls für einen Neubeginn sind. Eine spannende Geschichte schreiben mittels authentischer Integration psychologischer Elemente? Lösung: Selbstbeobachtung in der Begegnung mit Menschen:

- Was fühle ich?

- Was rieche ich?

- Was höre ich?

- Was sehe ich?

- Was schmecke ich?

Je besser ich mich selbst verstehe, desto besser erkenne ich mein Gegenüber und je besser ich mein Gegenüber erkenne, desto besser verstehe ich mich selbst. Echtheit in der Beschreibung meiner Charaktere ist fundamental für die Identifikation der Lesenden mit der Geschichte.

1. Wie bringe ich Spannung in eine Geschichte?

Ich schreibe meine Blogbeiträge so, dass bei wiederholtem Lesen immer wieder etwas zu entdecken gibt. Der Text lässt sich ohne Überdruss mehrfach lesen. Werner Correll (1987) beschreibt das mit folgenden Worten:

«(…) Goethes Faust können wir immer wieder lesen, ohne Langeweile zu empfinden, weil uns diese Darstellung je nach unserer Gemütslage und geistiger Verfassung immer wieder etwas Neues gibt, sei es, dass wir uns mit Faust, oder sei es auch, dass wir uns mit Mephisto oder mit Gretchen identifizieren.» (S. 186)

1.1. Die Grundkonflikte des menschlichen Daseins

Um eine spannende Geschichte zu schreiben, erschaffe ich Charaktere und dazugehörige Merkmale, die im Leben der Lesenden eine einschlägige Bedeutung haben. Charaktere, die die eigenen verschwiegenen Wahrheiten aussprechen oder die eigenen heimlichen Wünsche ausleben. Protagonistinnen und Protagonisten müssen die Grundkonflikte des menschlichen Daseins behandeln, sie auflösen oder dramatisch daran scheitern.

Kurzum müssen die Leserin und der Leser sich selbst im Text wiederfinden. Nur so kann der Text:

«(…) zum Trostspender, zum Vorbild oder auch zum begeisterten Impuls für einen Neubeginn werden» (Correll, 1987, S. 187)

Indem ich den Lesenden Lebensumstände beschreibe, die sie in ähnlicher Weise erlebten, sie gerade erleben oder lediglich beobachteten, biete ich Anknüpfungspunkte zur Identifikation mit den Hauptfiguren des Textes.

Spannend schreiben bedingt den Aufbau einer Beziehung zwischen den Lesenden und den Protagonisten der Geschichte. Eine enge Beziehung ermöglicht das emotionale Überschwappen und die Erzeugung einer persönlichen Involviertheit.

Bleiben uns die Charaktere fremd, sind sie uns gleichgültig und folglich ist uns ihre Geschichte gleichgültig. Umgekehrt: Je näher wir uns den Protagonisten fühlen, umso mehr schwingen wir mit und interessieren uns für das Schicksal der Geschichte.

Ich lasse zunächst offen, ob die Erzählung zu einem guten oder bösen Ende führt. In diesem offenen Ende wurzelt der Spannungsbogen, an welchem ich die gesamte Gefühlspalette abarbeiten kann.

In meinem Beitrag Optimaler Blogbeitrag Aufbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich entlang eines Beispiels detailliert erklärt, wie ich dank einer einfachen Struktur mitreissende Blogbeiträge schreibe.

1.2. Der Selbstbeobachtungs-Trick

Wie schreibe ich eine Geschichte spannend? Damit ich echt authentischen Charakter beschreiben und Emotionen erlebbar darstellen kann, muss ich meine eigenen Emotionen leben und erleben. Das Erkennen und Benennen der eigenen menschlichen Regungen sind die Voraussetzung, um mein Gegenüber erkennen, verstehen und beschreiben zu können.

Je tiefer die Selbsterkenntnis, desto differenzierter die Menschenkenntnis und je differenzierter die Menschenkenntnis, desto tiefer die Selbsterkenntnis.

Erst die aktive Befassung mit den inneren Regungen des Menschen und deren vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten schärft das Bewusstsein für die tragenden Einzelheiten.

«(…) durch Beobachtung der Kleidung, des Stirnrunzelns, des Augenaufschlags, der geballten Faust oder auch der blutig rot untergehenden Sonne etc. entstehen ‹Identifikationsbrücken›, die wir brauchen, um uns mit den Geschehnissen in der Schilderung wirklich identifizieren zu können.» (Correll, 1987, S. 191)

In meinem ausführlichen Blogbeitrag: Wie kann man Gedanken lesen? Praktische Anleitung ziehe ich Fazit aus 20+ Büchern zum Thema Körpersprache erkennen und verstehen. Darin spielt die Selbstbeobachtung ebenfalls eine fundamentale Rolle, um eine spannende Geschichte zu schreiben.

1.3. Zwischenfazit: Selbsterkenntnis = Menschenkenntnis

Wer eine spannende Geschichte schreiben will, braucht Menschenkenntnis. Menschen lieben Geschichten: Weil sie Trost spenden, ein Vorbild und so oft der entscheidende Impuls für einen Neubeginn sind. Um eine spannende Geschichte zu schreiben, mit der sich die Lesenden identifizieren, brauche ich Menschenkenntnis. Die Voraussetzung für Menschenkenntnis ist Selbsterkenntnis.

Selbsterkenntnis gelingt besonders gut im Schreiben. In meinem Blogbeitrag Free Writing – Ewig im Schreibfluss gebe ich Einblick in meine tägliche Praxis des Tagebuchschreibens.

2. Psychologische Elemente der literarischen Spannung

2.1. Die 8 Grundmotive des Menschen

Eine spannende Geschichte schreiben gelingt durch die Aufnahme psychologischer Grundmotive: Die Lesenden sind aufmerksam, wenn ein wichtiges Bedürfnis angesprochen wird. Als die allgemeinen psychologischen Grundmotive nennt Werner Correll (1987, S. 190):

- Prestige

- Geborgenheit

- Sicherheit

- Vertrauen

- Selbstachtung

- Gerechtigkeit

- Unabhängigkeit

- Eigenverantwortung

Ich meine, es ist notwendig zu verstehen, woher diese Grundmotive des Menschen kommen. Insbesondere dann, wenn ich versuche, die Lebensgeschichte einer Hauptfigur meiner Geschichte authentisch zu rekonstruieren. Möchte ich die Begegnung mit einer fremden Person für meine Geschichte nutzen, bin ich mit grossen Informationslücken konfrontiert. Eine spannende Geschichte schreiben setzt voraus, dass ich diese Lücken selbst möglichst nachvollziehbar fülle.

2.2. Die 4 Grundformen der Angst

Dazu bediene ich mich tiefenpsychologischem Wissen. Denn die Menschen geben in ihrem Verhalten oft nur die selbst erlebten Sünden weiter. Ihre Symptome sind lediglich die oberirdischen Triebe eines tieferliegenden Wurzelgeflechts.

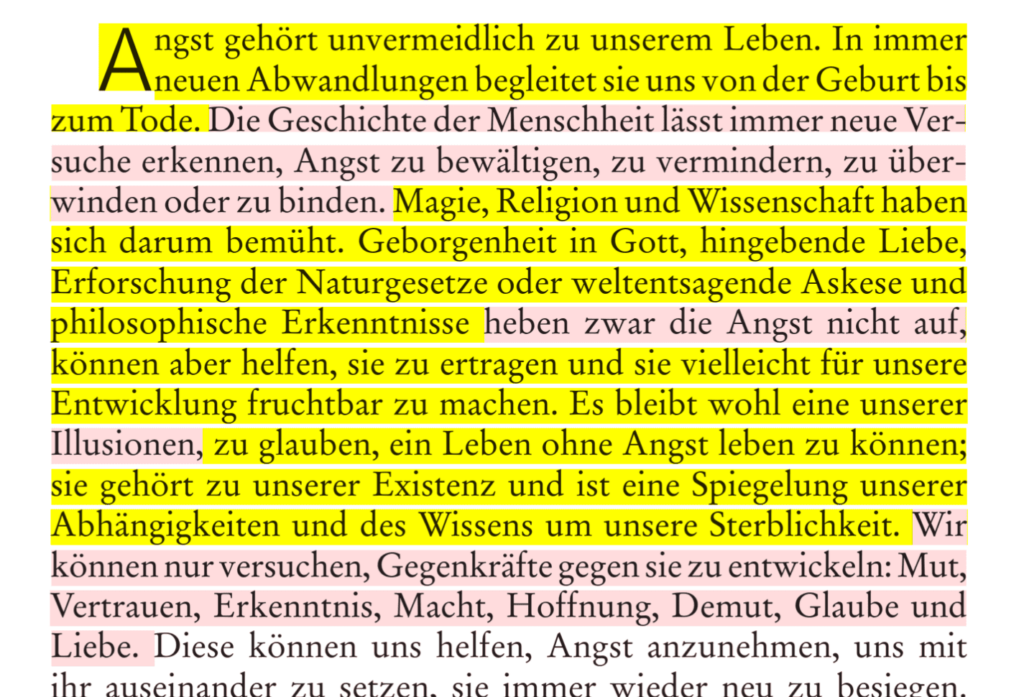

Als besonders anschaulich empfinde ich die Ausführungen von Fritz Riemann (2022, S.7) über die Grundformen der Angst:

Daraus folgere ich, dass die 8 oben gelisteten Grundmotive für Strategien stehen, wie wir Menschen unsere Ängste zu bewältigen, zu vermeiden oder zu überwinden versuchen. Die Angst konfrontiert uns besonders dort, wo es um Entwicklung, um Veränderung, um Erwachsen-Werden und persönliche Reifung geht (Riemann, 2022, S.10):

Riemann (2022, S. 17) strukturiert seine Ausführungen entlang von vier Grundformen der Angst:

- Die Angst vor der Selbsthingabe (Schizoide Persönlichkeiten)

- Die Angst vor der Selbstwerdung (Depressive Persönlichkeiten)

- Die Angst vor der Wandlung (Zwanghafte Persönlichkeiten)

- Die Angst vor der Notwendigkeit (Hysterische Persönlichkeiten)

Alle Menschen erleben natürlicherweise diese Grundformen und werden damit aufgefordert, sich mit ihnen zu beschäftigen. Sie eignen sich insofern besonders als Trigger-Punkte, wie ich Spannung in eine Geschichte bringe. Die Grundängste bergen positive und kreative Möglichkeiten. Tritt eine der vier Grundängste in besonderem Masse in den Vordergrund, prägt dies die Persönlichkeitsstruktur der Person einseitig und schliesslich ihr Interagieren mit der Umwelt.

3. Praxisbeispiele: 4 persönliche Geschichten

Die vier Grundeinstellungen und Verhaltensweisen als Resultat der Überwertigkeit einer der vier Grundängste erforsche ich im folgenden entlang von vier erlebten Begegnungen.

3.1. Die Angst vor der Selbsthingabe (Schizoide Persönlichkeiten)

3.1.1. Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale

Die Ängste kreisen um zu grosse Nähe, intimen Kontakt und das Erleben von Emotionalität. Lebensgeschichtlicher Hintergrund (Riemann, 2022, S. 22–67):

- Eine emotional ambivalent verfügbare primäre Bezugsperson

- Ablegung und Unverstanden-Sein

- Emotionale Unter-/ oder Fehlernährung

Merkmale des Erlebens einer schizoiden Persönlichkeit:

| ITEM 1.1: Abspaltung des Inneren vom Äusseren |

| ITEM 1.2: Distanziertheit und Emotionslosigkeit |

| ITEM 1.3: Misstrauen und Einsamkeit |

| ITEM 1.4: Narzissmus, Genialität |

3.1.2. Die Langläuferin und ihr fader Hotdog (Gerechtigkeit und Vertrauen)

Mit einem munteren „Guten Tag, bitte einen Kaffee, ein Mineralwasser und eine Rezeptidee fürs Abendessen“ fülle ich die Stille im Raum. Die Dame hinter der kleinen Theke schmunzelt, während sie sich um den Kaffee kümmert.

Eine Person macht sich von rechts mit einem Lachen bemerkbar. „Na ja, es kommt darauf an“, während die Kaffeemaschine brummt, „heutzutage ist es nicht ganz einfach – also vegetarisch oder wie?“ Sie scheint Gedanken zu lesen: „Ja, ein Vegi-Rezept.“ Die Dame, welche sich vorhin mit dem Lachen kenntlich machte, schlägt vor: „Bohnen oder Kichererbsen vielleicht, ein Freund hat mir erklärt, die muss man drei Tage lang einweichen und danach zwei Tage lang kochen.“ „Das wird verdammt knapp bis am Abend“, entgegne ich.

Von hinter der Theke wird mir der Kaffee und die PET-Flasche Mineral gereicht. Ich grüble sechs Franken aus dem Portemonnaie. „Wie wär’s mit Gschwelti oder Älplermagronen?“ Passend zum Winter denke ich, als ich zur Seite trete, für die nächste Kundschaft.

Aus ganz alltäglichem eine spannende Geschichte schreiben

Auf der sonnigen Festbank vor der Hütte geselle ich mich zur Kichererbsen-Dame. „Ein Linsen-Dal“ formuliert sie halb fragend, halb fordernd, während sie ihre Sonnenbrille abnimmt. Ich erkenne hellblauen Lidschatten, kurzes meliertes Haar, ordentlich gehalten durch ein sportliches Stirnband.

„Denkst du, es gibt hier oben einen Laden, der Kichererbsen verkauft?“, frage ich. „Gibt es überhaupt einen Laden?“, erwidert sie und fährt fort: „Laden und Kichererbsen bedeuten noch lange keine Kausalität, es kommt sehr darauf an, wo man ist. Ich lebte 30 Jahre in Zürich, das Sortiment in der Migros da ist sehr umfangreich. Weisst du, ich esse gern viel Fisch. Neuerdings wohne ich in Romanshorn. Die Migros ist da unbefriedigend, immer die gleichen drei Arten Fisch liegen da gelangweilt auf dem Eis. Gut, im Nachbardorf ist es besser, aber da bin ich auch nicht täglich.“

Ich kommentiere: „Ich finde es mutig von dir, nach so langer Zeit so ganz woanders hinzuziehen.“

„In Romanshorn sind die Wohnkosten nur halb so teuer. Gut, Steuern sind schon auch immens. Ich wollte eigentlich nach Deutschland gehen, habe es dann doch nur bis Romanshorn geschafft? Deutschland wäre ein zu grosser Schritt gewesen. Ich fühle mich da jetzt schon etwas ab vom Schuss, von Zürich war überall alles nah. Jetzt bin ich in 1 Stunde, 8 Minuten in Zürich, in 18 Minuten in St. Gallen und in 44 Minuten in Bregenz.“

ITEM 1.2: Distanziertheit und Emotionslosigkeit: Mein Kommentar zielte auf ihre emotionale Ebene (Mut), worauf sie nicht eingeht. Stattdessen berichtet sie von äusseren materiellen Merkmalen und geografischen Distanzen, was im übertragenen Sinne für ihre Distanziertheit steht.

Ich nutze ihre Sprechpause für eine Nachfrage: „Und hierher, wie lange war das?“ „1 Stunde 42 Minuten – ich musste rennen auf den Zug. Ich muss eigentlich immer rennen. Eigentlich habe ich meine Armbanduhr ein paar Minuten vorgestellt, aber es hilft nicht. Ich denke dann immer: Ich bin ja zu früh, ich habe noch Zeit und komme am Ende wieder zu spät.“

Das Gespräch pausiert einen Moment, unsere Blicke wandern umher, bis sie am Bergpanorama haften bleiben. Sie nimmt das Gespräch wieder auf: „Ich muss etwas essen. Ich glaube, da vorn bei dem Kiosk gibt es Hotdog oder so.“ Mit staunendem Blick zum Horizont entgegne ich: „Ja, mit einem Hotdog ist man immer auf der sicheren Seite.“

Sie beginnt, ihre Sachen zu sortieren und plant scheinbar aufzubrechen: „Ich halte es für unerhört, dass ich meinen Rucksack nicht mehr da drin lassen kann, weil die Dame von der Theke bald die Hütte schliesst. Wofür habe ich dann zehn Franken bezahlt?“ Die Frage ist mehr rhetorisch gemeint, und ich antworte dennoch: „Für das Panorama, die Sonnenstrahlen und den blauen Himmel.“

Ich bin unsicher, ob sie meine Worte registriert hat, denn sie fährt fort: „Jetzt muss ich halt mit Rucksack und Wintermantel langlaufen, so etwas habe ich auch noch nie gemusst.“

ITEM 1.4: Narzissmus, Genialität: Sie zeigt sich hier besonders selbstbezüglich. Einerseits, indem sie in keiner Weise auf mich eingeht, andererseits drückt sie aus, dass ihre Bedürfnisse mehr gelten als jene der Managerin des Kiosks.

Obwohl ich zunehmend unsicher bin, ob sie mit mir oder mit sich selbst spricht, biete ich mich als Gesprächspartner an: „Meine Sachen hängen dort an dem Skiständer, es hat sich bisher niemand dran gemacht.“

Sie meint dazu: „Schau mal, wie schwer der Rucksack ist. Ich suche mein Portemonnaie – wo ist denn jetzt mein Portemonnaie? Hat es die Frau von der Theke mir weggenommen?“ Nachdem sie eine Weile überall suchte und ihr Verdacht mehrmals wiederholte: „Ah, da ist es ja, ganz unten im Rucksack.“

ITEM 1.3: Misstrauen und Einsamkeit: Sie vermutet sogleich, jemand habe sie bestohlen. Hauptverdächtige war die bereits zuvor entwertete Managerin des Kiosks, die ihr, indem sie die Hütte schloss, ohnehin böses wollte.

Sie steigt wortlos in ihre Langlaufskier und winkt zum Abschied. Ich denke mir: Es wäre ein Wunder, wenn ihr der Hotdog schmecken wird.

Warum wird ihr der Hotdog nicht schmecken? [1] Weil ihr mangelnder Selbstwert es ihr nicht erlaubt, sich selbst etwas Gutes zu tun – sie hält sich selbst nicht für wertvoll genug, um einen Hotdog geniessen zu dürfen. [2] Indem sie das, was das Leben ihr bietet (in diesem Fall der Hotdog), entwertet, versucht sie, sich selbst aufzuwerten.

3.2. Die Angst vor der Selbstwertung (Depressive Persönlichkeiten)

3.2.1. Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale

Die Ängste kreisen um Verlust, Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Möglicher lebensgeschichtlicher Hintergrund (Riemann, 2022, S. 68–120):

- Ablehnung, sich ungeliebt erfahren

- Verwöhnung oder Versagung

- Schuldgefühle in der Ablösung

Merkmale des Erlebens einer depressiven Persönlichkeit:

| ITEM 2.1: Passivität, Gefügigkeit, Opferhaltung, Selbstbestrafung |

| ITEM 2.2: Abhängigkeit gegenüber Personen, Arbeit ö.ä. |

| ITEM 2.3: Mangelnder Selbstwert und geringes Selbstvertrauen |

| ITEM 2.4: Suchtverhalten; auch Tagträumen, Sehnsucht |

| ITEM 2.5: Chronische Bequemlichkeit |

3.2.2. Luca’s Minderwertigkeitsgefühle (Geborgenheit und Unabhängigkeit)

Luca ist Gastgeber eines Bed & Breakfast. Ein traditionelles dreistöckiges Haus in einem Schweizer Bergdorf. Ich fand das B&B von Luca nach 20 Minuten Fussmarsch. Es zog schon etwas in meiner linken Rückenhälfte, vom Gepäck schleppen. Vor dem Haus war Luca’s Hund als Signalanlage beauftragt. Das enthusiastische Bellen informierte Luca über meine Ankunft und sogleich stand er in der Tür und winkte mir zu. Sein Händedruck aus weich und kraftlos. Der Hund bellte weiter. Erst als er eine Weile an meine rechte Hand lecken durfte, wurde er still.

Luca hiess mich willkommen und spulte gleich sein Standard-Gäste-Empfangsprogramm ab. Gepäck hier, Stube da, Schuhe ruhig anlassen, Vorsicht, Kopf. Zum Abschluss die Instruktion für die Dusche: „Es kommt zuerst lange kalt. Die Leitungen sind lang. Es dauert, bis Warmwasser von ganz unten da oben ist. Wenn es dann kommt, dann ist es aber sau heiss!“

Erst Körpersprache lesen, dann eine spannende Geschichte schreiben

Luca lässt mich alleine. Ich richte mich im Zimmer ein. Auf dem Weg runter begegnet mir drei von den fünf angekündigten Katzen, bis ich schliesslich Luca finde. Er ist ein Mann mit vollem weissem Haar, schlank, nach vorn gefallenen Schultern und hängende Arme. Seine Kleidung ist schmutzig, voller Tierhaare. Die Hände erzählen mir, dass er Handarbeit gewohnt ist. Sein gelber, linker Zeigefinger verriet ihn als Raucher. Ausser dem Geruch nach Zigarettenrauchen gab es im Gästebereich des Hauses keine Hinweise, dass hier jemand raucht.

Er berichtet, dass seine Partnerin gleich nebenan wohnt. Sie sei 93, er 63 Jahre alt. Im Hauseingang erkenne ich den typischen Stallgeruch aus meiner Kindheit. Luca riecht nach Alkohol.

Luca ist diskret, keineswegs aufdringlich. Er überlässt es mir, Konversation anzufangen, wobei er diese gerne annimmt.

ITEM 2.3: Mangelnder Selbstwert und geringes Selbstvertrauen: Luca scheint sich in seinem eigenen Haus überflüssig oder störend zu empfinden. Seine gebeugte Körpersprache bestätigt diesen Eindruck.

Wir unterhalten uns eine Weile stehend im Eingangsbereich. Ich erfahre, dass der Hund auf den Namen „Joy“ hört. Er liegt mir auf den Füssen, gelegentlich zieht eine Katze ihre Runden. „Ich komme ursprünglich aus dem Kanton Zürich“, erzählt Luca. Ich frage neugierig: „Wohnst du seither hier?“ „Nein, nein, ich war länger oben im Hauptort, 18 Jahre arbeitete ich in der Bäckerei. Täglich begann ich meine Schicht um 24 Uhr.“

„Eines Tages ging es dann nicht mehr mit dem Chef.“ Luca holte Luft, als wolle er das Thema Chef auszuführen, er liess es aber bleiben. Er atmete mit einem Seufzer aus, der Bände sprach. „Mit mir ging es dann auch nicht mehr. Ich musste gehen, hatte einen Burn-out.“

ITEM 2.1: Passivität, Gefügigkeit, Opferhaltung, Selbstbestrafung: Luca hat scheinbar über Jahre Arbeitsumstände ertragen, die ihn schliesslich in einen Burn-out führten.

ITEM 2.2: Abhängigkeit gegenüber Personen, Arbeit ö.ä.: Die Motivation sich dies anzutun könnte sowohl in Passivität als auch in (unbewusster) Selbstbestrafung gründen.

„Ich kam dann hier runter, konnte das Haus übernehmen. Irgendwie bin ich aus dem Schlamassel herausgenommen.“ Luca’s Körpersprache wird zunehmend schwermütig, sie zeigt, wie er innerlich zusammenfällt. „Ich gehe dann nachher noch in die Backstube, gleich nebenan im Haus meiner Partnerin.“ „Ich würde das gerne anschauen, was du da machst, wenn ich darf?“ „Ja, komm rüber, sobald da“ – er zeigt mit ausgestrecktem linkem Arm und Zeigefinger auf ein Fenster – „Licht brennt, dann weisst du, dass ich da bin.“

Wie Luca seine Minderwertigkeitsgefühle überwindet

„Irgendwie bin ich aus dem Schlamassel herausgenommen“, sagte Luca vorhin. Als ich Luca in seiner Backstube sah, wusste ich, wie und ich wusste, dass er es selbst (noch) nicht wusste.

Ich finde einen ausgewechselten Luca in der Backstube: Aufrechte Körperhaltung, aktiver Blickkontakt, wache funkelnde Augen, Spannung in den Armen. „Ich backe eigentlich nur in der Sommersaison, heute ist eine Ausnahme. Ein Schullager im Dorf hat 18 Brote bestellt.“ Luca erklärte mir alles über die Geräte und die Abenteuer, bis sie hier in der schlecht zugänglichen Backstube standen. Ich höre ihm gerne zu, Luca scheint in seinem Element und erzählt mitreissend – wir lachen viel.

Ein ausgeschnittener Zeitungsartikel hängt an einer Stelle an der Wand. Über Luca wurde in der lokalen Zeitung berichtet. Ich spreche ihn darauf an, er bagatellisiert den Bericht, obgleich er sichtlich stolz ist. Der Ofen piept – das Zeichen, dass er heiss ist. Während Luca den Ofen mit den Teiglingen füllt: „Morgen zum Frühstück gibt es frisches Brot!“

Das bewegendste für mich war das energetische und lebensfrohe Auftreten von Luca in seiner Backstube. Mir wurde klar, wie notwendig die Selbstwirksamkeit im Leben ist. Loyalität gegenüber sich selbst leben und darin eine Antwort auf die Frage finden: „Darf ich tun, was ich will oder muss ich tun, was andere wollen?“

Ich bewundere Luca für seinen Mut, den Weg zu sich selbst zu gehen. Ich frage mich: «Wo in meinem Leben empfinde ich mich selbstwirksam?» Im Bloggen, da muss ich mich einzig vor mir selbst rechtfertigen. Im Schreiben erlebe ich mich leidenschaftlich und kann mich echt und authentisch ausdrücken. Im Schreiben bin ich mir am nächsten.

Dieses Gefühl, ich wünsche es allen Menschen. Deshalb will ich andere inspirieren und es ihnen leicht machen, es zu erleben. Dafür habe ich meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum kompletten Blogbeitrag geschrieben. Damit ist es für dich so einfach wie noch nie, Blogger:in zu werden und endlich deine eigene spannende Geschichte schreiben, sie ausdrücken und mit der ganzen Welt zu teilen.

3.3. Die Angst vor der Wandlung (Zwanghafte Persönlichkeiten)

3.3.1. Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale

Die Ängste kreisen um Neues, Lebendigkeit, Dynamik, Hingabe und Emotionalität. Möglicher lebensgeschichtlicher Hintergrund (Riemann, 2022, S. 121–178):

- Gewissensbisse; Schuldgefühle für etwas verwerflich geglaubtes

- Eigenwille gedrosselt, gehemmt, bestraft, getadelt

- Chaotische oder unsichere Lebensumstände

Merkmale des Erlebens einer zwanghaften Persönlichkeit:

| ITEM 3.1: Geiz, Sparen, Bescheissen |

| ITEM 3.2: Verantwortungsschwere; Beherrschen, Kontrolle |

| ITEM 3.3: Absolutismus; Endgültigkeit, Basta-Haltung |

| ITEM 3.4: Systematisch, Pedantisch, Überkorrektheit |

3.3.2. Ohnmachtsgefühle (Sicherheit und Selbstachtung)

Immer wieder bilden Alltagssituationen Stoff und Inspiration: In diesem Fall erlebe ich in einer interdisziplinären Teambesprechung Ohnmachtsgefühle und kann daraus eine spannende Geschichte schreiben.

„Dass ich das respektlos finde“, fuhr ich fort, „möchte ich offenlegen. Bevor ich euch bitte, mir zu erklären, wie ihr euch so verhieltet, will ich euch sagen, was ich glaube.“ Ich hatte mein Skript vorbereitet und eingeübt. Ich musste nicht nachdenken, während ich sagte:

„Ich glaube, ihr stellt eure persönlichen Tendenzen über das Allgemeinwohl. Mit Tendenzen meine ich eure Ängste, die sich hier in zwanghaften Strukturen, Kontrollwahn und ausgeprägter Selbstbezüglichkeit manifestieren. Mit Selbstbezüglichkeit meine ich: Ihr nehmt alles persönlich, fühlt euch wegen jeder Kleinigkeit gekränkt. Ihr idealisiert euer eigenes unreflektiert, das Fremde und Andersartige wird kritisiert, entwertet oder vermieden.“

Ich beobachtete meine eigene Körpersprache: Wärme durchströmte meinen Körper, Blickkontakt eindringlich, Tonlage bestimmt und erhöht, ich liess keine Pausen zwischen den Sätzen. Emotional vielschichtig erregt. Ich beobachtete die unterschiedlichen Körpersprachen der adressierten Personen meiner Rede und fragte:

„Wer oder was gibt euch das Recht, das Allgemeinwohl euren persönlichen Interessen unterzuordnen?“

- Die einen Blicke sprachen: „Hää, wovon spricht der?“

- Andere verspannten ihren Oberkörper, versteinerten ihre Miene.

- Eine Person rutschte auf dem Stuhl umher, als sässe sie in der Achterbahn und lehnte den Oberkörper weiter und weiter zurück.

- Jemand senkte den Blick auf den leeren Block vor sich.

- Andere nestelten am Ärmel, einem Stift oder der Halskette herum.

Ich fühlte mich hervorragend. Dann kamen einige Wortmeldungen:

„Ich sehe eine gewisse Frustration bei dir.“

„Ich möchte klarstellen, dass dies deine persönliche Wahrnehmung ist. Ich nehme das anders wahr.“

ITEM 3.2: Verantwortungsschwere; Beherrschen, Kontrolle: Meine Frage wird nicht beantwortet. Mit den Aussagen lenken die Personen von sich selbst und von der Sache ab. Die Verantwortungsschwere lässt das selbstkritische Hinterfragen der eigenen Handlungen nicht zu.

In der zweiten Aussage höre ich heraus, dass damit für dich die Sache erledigt ist. Meine Meinung, deine Meinung, zwei Meinungen.

„Noch niemals habe ich mich bei der Chefin über andere Personen beschwert, ohne dies zuerst mit der betreffenden Person selbst zu besprechen.“

ITEM 3.4: Systematisch, Pedantisch, Überkorrektheit: Vermutlich wird das so sein aufgrund der Notwendigkeit der pedantischen Einhaltung aller Dienstwege, Prozesse, etc.

Gleichwohl war es für mich offensichtlich, dass die Person lügt: Die erhöhte Tonlage und die Vehemenz der Äusserung entlarvten sie.

Vermutlich hat sie ihr Anliegen mit der betreffenden Person in einer Weise besprochen, dass sie hinterher Grund genug oder noch mehr Grund hatte, zur Chefin zu gehen.

„Hier sind übrigens noch die Blätter mit der Tabelle drauf, wovon ich vorher gesprochen habe.“

ITEM 3.3: Absolutismus; Endgültigkeit, Basta-Haltung: Diese Aussage war in dem Moment dermassen unpassend. Die Absicht der Person und ihre subjektive Priorisierung waren bereits vor der Sitzung endgültig. Daher konnte die Person nicht mehr spontan auf die veränderte Situation eingehen – sie fand Sicherheit in dem Tabellendokument.

Nachdem die Blätter verteilt waren, löste sich die Runde auf. Es wirkte, als wäre nichts gewesen und alles bliebe für immer beim Alten.

Mein Fazit in einem Satz:

- Ich sagte 100%, was ich sagen wollte,

- 50% davon wurde gehört,

- 10% ist angekommen.

Mein Fazit: Kein Durchkommen, als redete ich gegen eine Wand. Die Wortmeldungen entwerteten allesamt mein Anliegen. Meine Worte wurden übergangen oder verdreht. Der Eindruck blieb aus, meine Rede würde zumindest einen Moment in Erwägung gezogen.

Ich fühlte mich ohnmächtig, ungehört und unbeachtet. Mir selbst erscheint das Problem dermassen offensichtlich und dringlich, während das Gegenüber mir kalt und unmissverständlich das Gefühl gibt, falsch zu liegen bis hin verrückt zu sein.

Mir wurde klar, ich kann nur mich selbst verändern, dahingehend, dass ich mich selbst, echt in allen Konsequenzen und damit ein Beispiel bin.

3.4. Die Angst vor der Notwendigkeit (Hysterische Persönlichkeiten)

3.4.1. Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale

Die Ängste kreisen um Festlegung, Endgültigkeit und geliebt werden. Möglicher lebensgeschichtlicher Hintergrund (Riemann, 2022, S. 179–228):

- Ausstehende Identitätsbildung; Liebens- / Bewundernswert aufgrund Leistung und äusserer Vorzüge

- Unglückliche Elternehen; chaotisches, widerspruchsvolles, unverständliches Milieu

- Mangel erstrebenswerter Vorbilder und Bezugspersonen

Merkmale des Erlebens einer hysterischen Persönlichkeit:

| ITEM 4.1: Sprunghaft, theatralisch, planlos aktiv |

| ITEM 4.2: Ablehnung der Realität; Lügen, Verleugnen, Hochstapeln |

| ITEM 4.3: Gesetze gelten für die anderen |

| ITEM 4.4: Objektivierung der Mitmenschen zur Selbstaufwertung |

3.4.2. Mein Fahrradhandel mit Bert dem Lügner (Prestige und Eigenverantwortung)

Es ist mein Hobby, alte, gebrauchte Fahrräder zu restaurieren. Ersatzteile zusammenkaufen und anschliessend stundenlang schrauben, ölen und fetten. Wenn das Fahrrad dann eines Tages geputzt und gekämmt ist, verkaufe ich es.

In der Regel schalte ich ein Inserat auf einer Kleinanzeigenplattform. Der Place to be in der Schweiz ist dafür tutti.ch. Wenn mich mal jemand fragt: „Auf welchem Social-Media-Kanal bist du meistens unterwegs?“ Sage ich: „tutti.ch.“

Vor kurzem also schalte ich ein neues Inserat. Ein Klapprad habe ich dieses Mal im Angebot. In den ersten Tagen erreichten mich zwei Anfragen. Eine davon war diese:

Im Verlauf der Konversation werde ich (üblicherweise) abgeklopft, inwieweit mein Preisangebot verhandelbar ist. Im Inserat steht der Preis bei 690.-, mir wird ein Gegenvorschlag in der Summe von 500.- gemacht. Ich schlage ganz klassisch die goldene Mitte vor: 600.-

Eine spannende Geschichte schreiben, dank meiner Begegnung mit Bert

Wir wollen die Person im weiteren Bert nennen. Bert und ich vereinbaren einen Termin am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Bert erreicht meine Adresse schliesslich um 14.30 Uhr. Er ist eine grossgewachsene, männlich gelesene Person, Mitte vierzig. Sein Hals wirkt etwas eingezogen, als wolle er sich kleiner machen oder sorge sich den Kopf zu stossen. Bert reicht mir zur Begrüssung eine grosse weiche Hand, ein kurzer schwacher Händedruck. Seine Schuhe deuten auf ein Interesse an Aktivität im Freien hin. Er trägt ein buntes Halstuch.

Wir kommen direkt gut ins Gespräch, ich erlebe Bert freundlich, respektvoll und interessiert. Sein Blick wirkt suchend, während ich ihm erkläre, was ich so alles an dem Fahrrad getan habe.

Er macht eine Probefahrt, äussert Zweifel, der Lenker sei ihm unpassend, da zu tief. Ich spüre seine Ambivalenz: Einerseits will er das Fahrrad, andererseits signalisiert er Unlust, sich um den Einbau eines anderen Lenkers zu bemühen. Bert stellt verschiedene Fragen, auf der Suche nach Sicherheit – er versucht, sich Mut zu machen. Bert erzählt, er wohne eigentlich in Berlin, er suche ein Klapprad, aber nicht um es zu klappen, sondern weil er etwas kleines handliches will.

ITEM 4.1: Sprunghaft, theatralisch, planlos aktiv: Im Erzählen machte Bert grosse thematische Sprünge. Es war mir nicht immer klar, ob er zu mir oder zu sich selbst sprach. Der unpassende Lenker stellte er als eine besonders grosse, kaum überwindbare Hürde dar.

Berts Körpersprache beim Lügen

Bert möchte das Fahrrad schliesslich haben. „Das Problem ist jetzt, dass ich nur 200.- dabei habe, ich war am Geldautomaten, aber die Limite, du weisst schon, und die Bank hat heute Sonntag nicht auf.“ Hastig fährt er fort: „Ich zahle dir jetzt 200.- und überweise dir direkt morgen die restlichen 400.- Was meinst du?“

ITEM 4.2: Ablehnung der Realität; Lügen, Verleugnen, Hochstapeln: Ich hatte hier das Gefühl, dass er log. Während er sich erklärte, zeigte er keinen Blickkontakt, machte auffallende Bewegungen mit den Armen und sprach schneller als bisher. Signale, die Menschen zeigen, während sie lügen, weil sie Schuld oder Scham verspüren.

Ich verabschiedete Bert und das Fahrrad. Während er sein linkes Bein über den Sattel schwingt, um aufzusteigen, meint er: „Schreib mir gleich noch deine Bankdaten, damit ich dir das Geld morgen überweisen kann.“

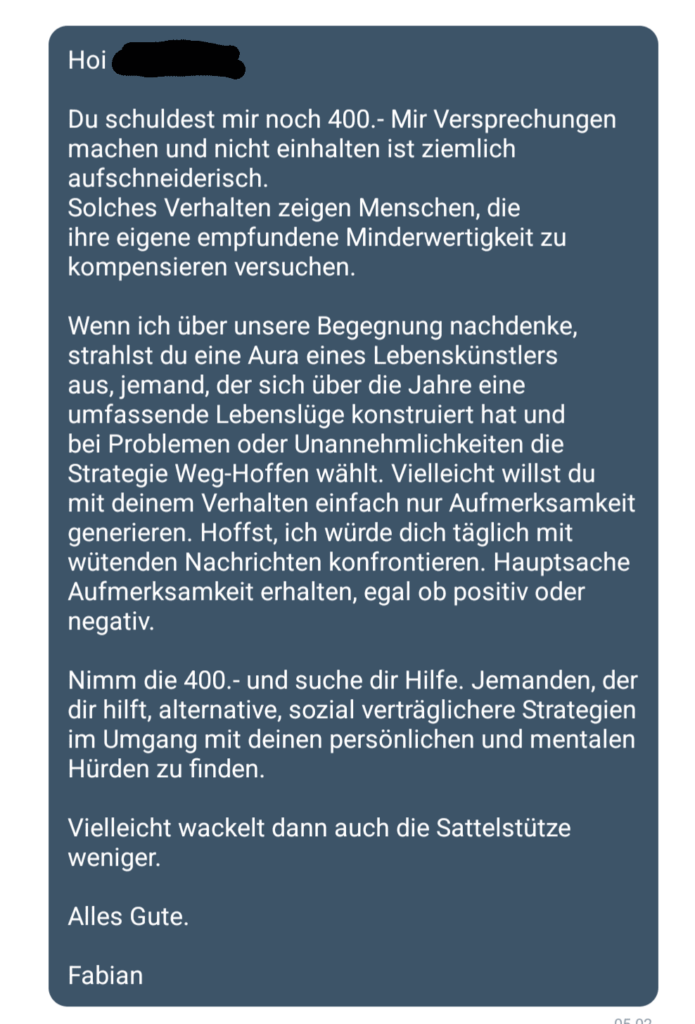

Meine Kränkung wegen Berts Verhalten

Eine Woche später schaue ich ins E-Banking: Bert hat kein Geld überwiesen.

„Dieser Halsabschneider mit seiner linken Nummer“ denke ich mir. Ich greife zum Handy, mit der Absicht, eine scharfe direktive Nachricht zu schreiben, abgerundet mit einer pfiffigen Moralpredigt.

Ich hielt inne, liess meinen ersten Impuls abklingen, dachte etwas über meine Begegnung mit Bert und meine Beobachtungen nach und schrieb ihm die folgende Nachricht:

ITEM 4.4: Objektivierung der Mitmenschen zur Selbstaufwertung: Ich nahm an, indem Bert nicht zahlte, wolle er selbst in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit rücken. Oder es gibt ihm ein Hochgefühl, ein Gefühl der Überlegenheit, wenn er mich bescheissen kann.

Was immer seine Motivation war, ich wollte nicht darauf eingehen und machte ihm klar, dass mir die 400.- egal sind.

Warum lügt Bert? Vielleicht war sein Kindsein chaotisch und unverständlich, die Eltern trugen einen offenen Konflikt aus oder er wurde der Rolle eines Partnerersatzes gehalten. Er musste nach Aussen die heile Welt spielen, während es hinter den Kulissen nicht so toll lief – mehr Schein als Sein. Bert scheint sich selbst bisher nicht gefunden zu haben, hängen geblieben in wichtigen kindlichen Entwicklungsschritten. Zugrundeliegende Ängste, die verdrängt oder umschifft werden mittels Hochstaplern, Geltungsstreben, eigene Anteile auf andere projizieren, Probleme bagatellisieren oder sich gänzlich entziehen.

4. Spannende Geschichten schreiben heisst menschliche Probleme bearbeiten und an ihnen wachsen oder scheitern

Das Menschliche, das Alltägliche hält mir unnachgiebig den Spiegel vor und fordert mich damit auf, zu leben. Im Laufe meines Lebens wurde mir klar, dass ich aufgefordert bin, mein eigenes Leben zu leben. Für mein eigenes Leben bin ich Experte, ich fühle mich darin selbstwirksam und befähigt. Niemand anderes kann mein Leben besser, geschweige denn für mich leben. Indem ich mir selbst am nächsten bin, entwickle ich echte Genuss-, Arbeits- und Liebesfähigkeit – aber auch die Fähigkeit, wahrhaftig zu verzichten. Damit erlebe ich die Welt nicht widerständig, sondern als ein Teil von mir.

Bloggen ist mein Traumberuf – werde auch du Blogger:in. Mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung schreibst du deine eigenen Blogbeiträge einfach und spannend:

Kompletten Blogbeitrag schreiben 2025: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bloggen war noch nie so einfach. Ich erzähle dir unverhüllt alle Einzelheiten für das Blogbeitrag Sc…

5. Literatur

Correll, Werner (1978). Menschen durchschauen und richtig behandeln. Psychologie für Beruf und Familie. ISBN 10: 347804880X

Riemann, Fritz (2022). Grundformen der Angst. Ernst Reinhardt Verlag.